異年齢活動

本校の教育理念である、「個」の確立と「はらから」の精神の両立のために、異年齢活動に力を入れています。

| 異年齢活動 | 内 容 |

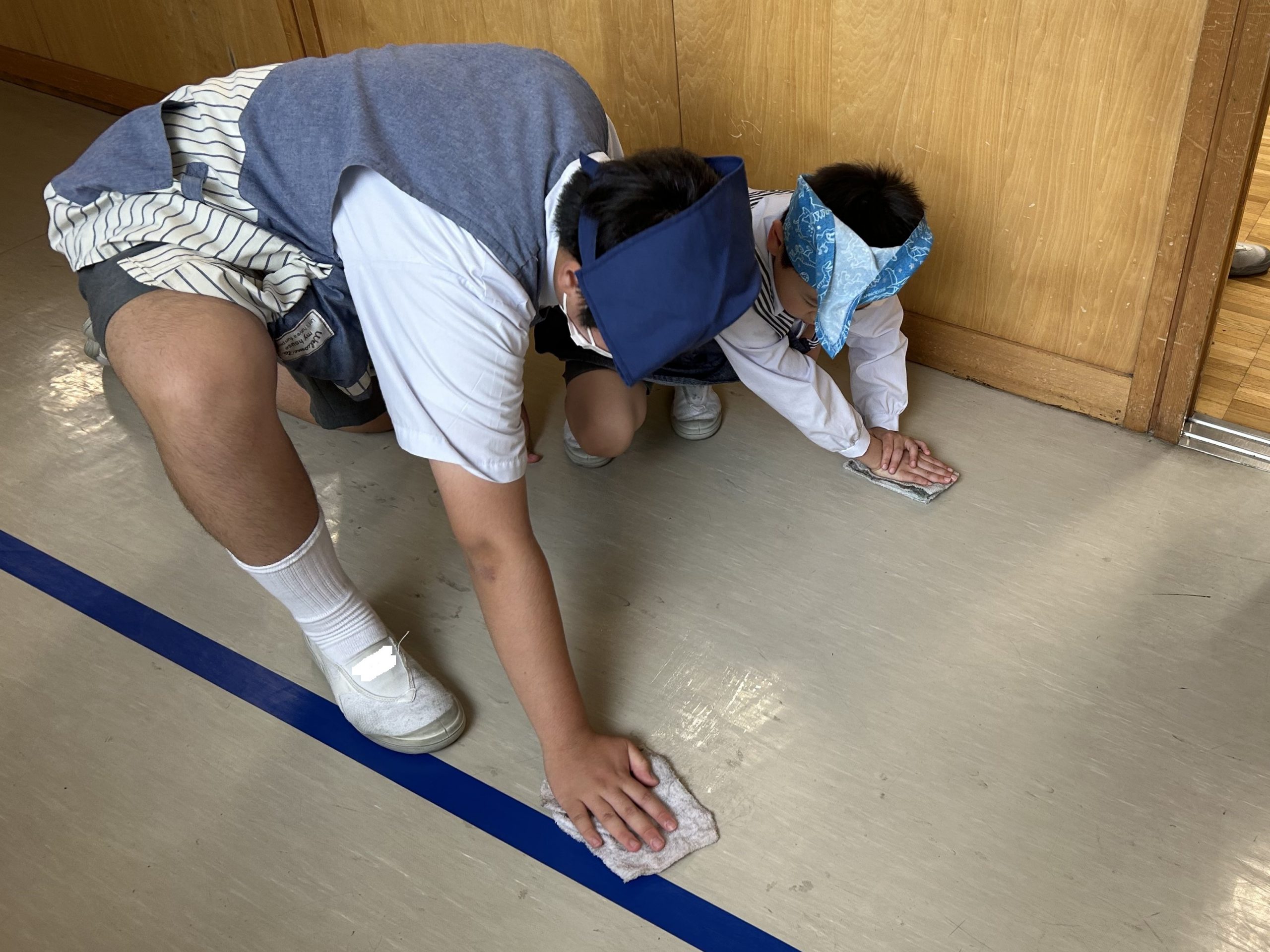

| はらから活動 (縦割り班活動) | ・「もう一つの学級」である縦割り班で全学年対象。 ・「はらから」には、「同じ母親から生まれた血縁、兄弟姉妹」という意味がある。各学年約6名ずつ、約35名の子どもたちと担当教師を1つの「はらから班」として、全18班で組織している。 ・18の班をA、B、Cの3つのブロックに分け、清掃や遊び、話し合い、行事づくりなどの活動を常時行う。 |

| クラブ活動 | 4~6年対象。共通の興味や関心からつくる自主的・実践的な活動。 クラブ活動についてはこちらから  (器械体操クラブ) (器械体操クラブ) |

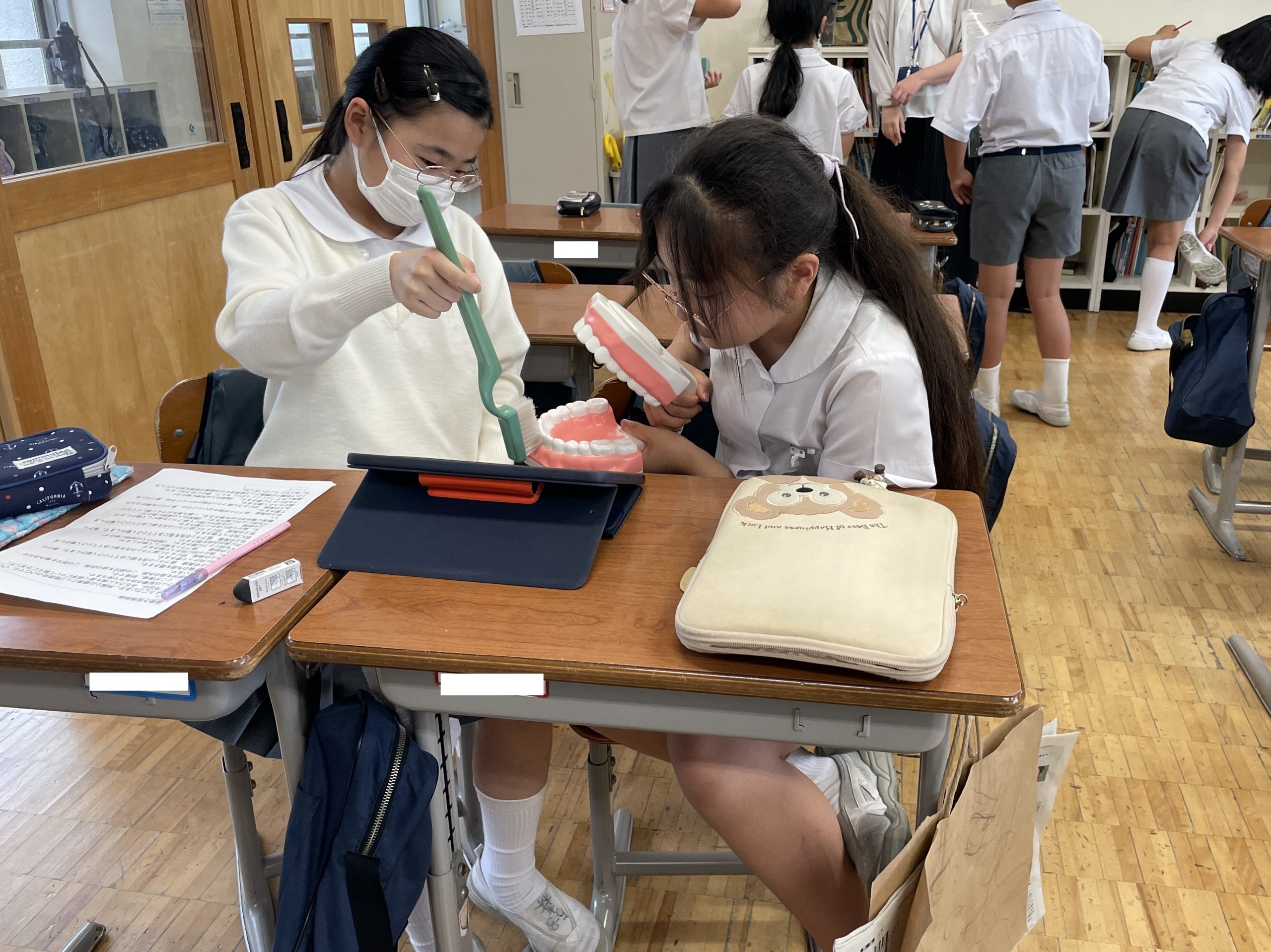

| いちょう活動 (委員会活動) | 5~6年対象。組織から子どもたち自身がつくり出していく、よりよい学校をつくっていくための自治的・自発的な活動。 いちょう活動についてはこちらから  (健康アップ委員会) (健康アップ委員会) |

| はらから活動の具体 | |

| はらから清掃 | はらから班による毎日の校内清掃 |

| はらからタイム | 毎週水曜日に行い、班の計画で遊びや行事に向けての準備や話し合いを行う時間(1か月に1度、お弁当で会食)  |

| はらからこころ | はらから班による心の耕しの時間(年5単位時間程度) |

はらから行事

<前期> 4月「1年生を迎える会」

これから1年間を共にする仲間との出会い

|  |

<前期>「夏のふれあい活動」

1泊2日の校外活動(3年生以上)、校内活動

|  |  |

<前期> 9月「キッズワールド」

体育的な要素と文化的な要素をもつ表現の場

|  |  |  |

<後期> 2月「はらからお別れ会」

1年間共に活動してきた仲間や6年生とのお別れ会

|  |

総合学習

ゆめ・ひびきの時間(生活科・総合的な学習の時間)

本校では、昭和49年に始まった低学年総合活動から35年以上に渡って総合学習に取り組み、教育活動の特色の一つにもなっています。

現在は、以下の目標で、総合学習を進めています。

「身近な学習対象とかかわっていく学習を通して、自ら課題を見付け、粘り強く解決しようとするとともに、課題を調べるための方法を身に付け、友達と協力しながら取り組む態度を育て、見方や考え方を豊かにします。」

また、「ゆめの時間」と「ひびきの時間」の2つの時間で、本校の総合学習(生活科・総合的な学習の時間)は構成されています。

「ゆめの時間」(1・2年生)

生活科の内容を含みもち、身近な対象との出会いから生まれる子どもの思いを出発点に、自ら取り組めることを見つけて取り組んでいく時間。

|  |

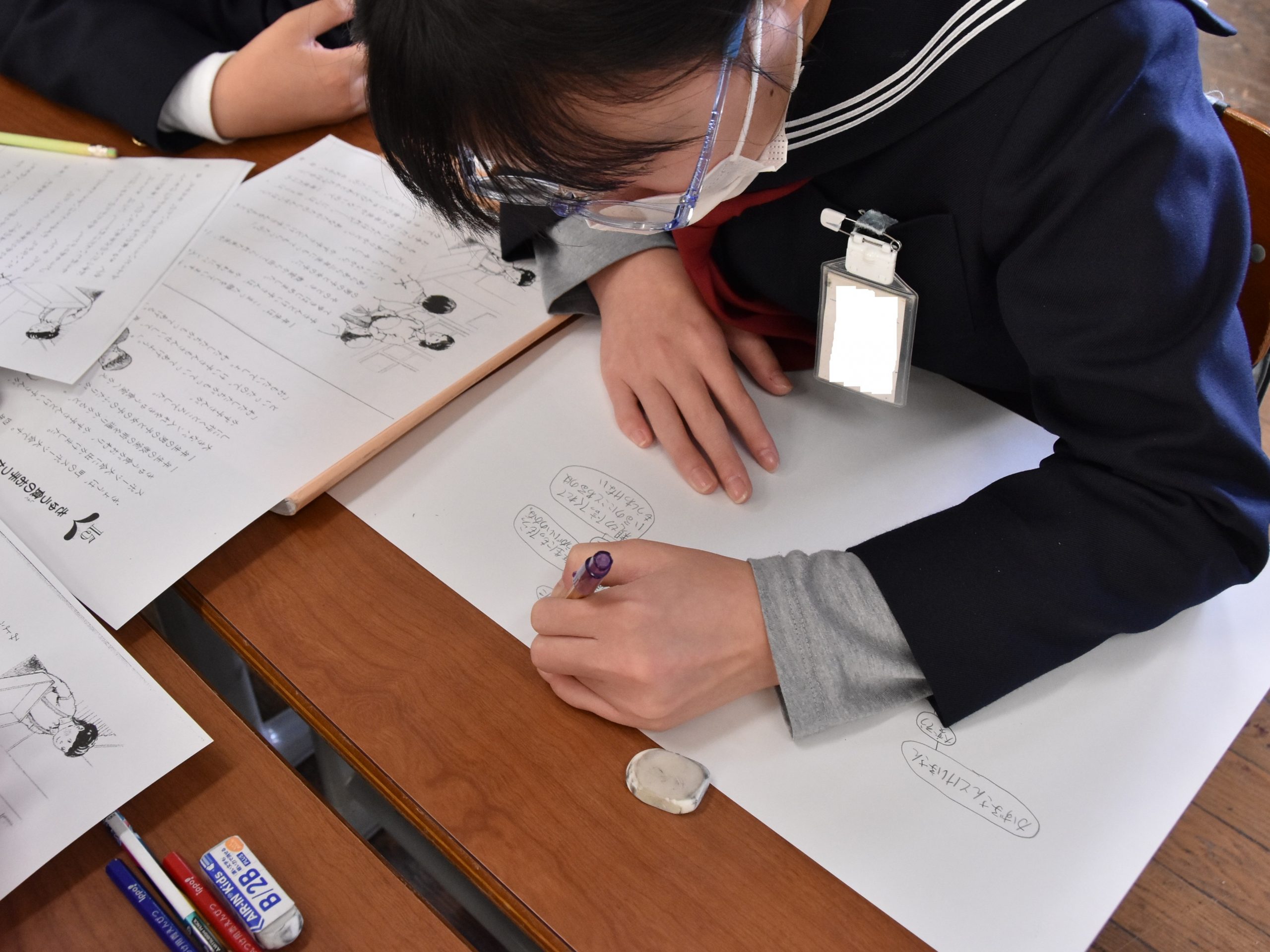

「ひびきの時間(70時間)」(3~6年生)

「育てたい力」に基づきテーマを生み出し、学年単位で学習をつくっていく時間。

これら2つの時間を互いに連動し合い補完し合うことで、子どもの6年間の学びを確かなものにしていくことができると考えています。

|  |

教科学習

教科担任制

本校では原則的に、担任が国語・算数・道徳等を授業し、それ以外の教科を専門の教員が行う「準教科担任制」をとっています。

いろいろな先生と出会いながら学習したり、教科の本質に迫る授業が展開されたりすることで、子どもたちの様々なよさが引き出されると考えています。

国語 |  社会 |  算数 |

理科 |  図工 |  家庭 |

体育 |  音楽 |

Eタイム

本校では外国語活動・外国語科をEタイムと呼んでおり、1・2年生もEタイムを行っています。

こころの時間

本校では、道徳科(じぶんの時間)と学級活動(なかまの時間)の二つの内容をあわせもつ時間として、こころの時間を設定して、子どもたちの豊かな心の育ちを目指しています。

|  |

教育環境

幼稚園と隣接

附属幼稚園が同一敷地内にあります。そのため子どもたちがふれ合う機会も多く、先生方も気軽に行き来しながら授業参観などを行えます。自然な形で幼小連携が図られています。

小鳥の森

本校は、水戸城址に立地しています。水戸城の土塁に沿って自然の森林が残っており本校の敷地内にも、その森林があります。

創立当時から「小鳥の森」と呼ばれ、附属小の憩いの場であり、子どもたちの貴重な学習の場にもなっています。附属小学校のシンボルの1つです。

|  |

舗装運動場・グリーンコート

子どもたちの活動スペースとして、平成21年に舗装運動場が、平成22年夏にグリーンコートが改修されました。

両スペースとも上履きのまま活動することができます。特にグリーンコートは人工芝となり、子どもたちの活動の幅が広がりました。

|  |

自校給食の提供

令和5年度に給食室の改修が終わり、毎日子どもたちは調理員さんが作ってくれるおいしい給食を食べています。子どもたちの人気メニューの一つが揚げパンで、これも調理員さんが心を込めて作っています。

|  |  |  |

1人1台タブレットによる先進的ICT教育、全教室に電子黒板を整備

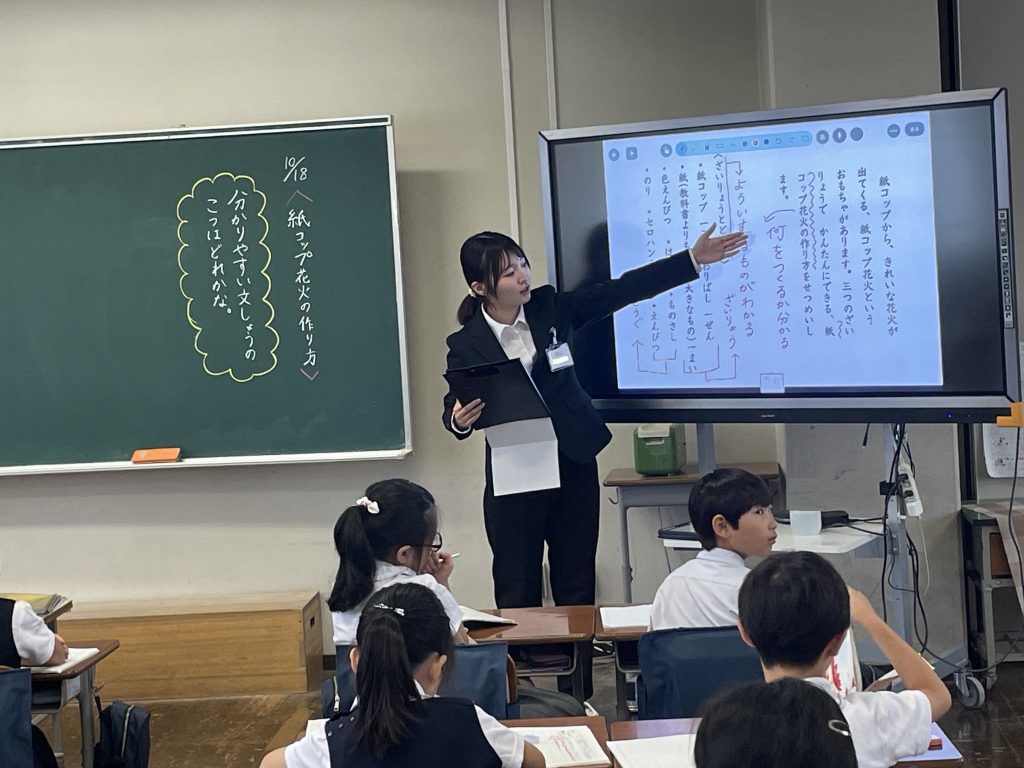

1年生から6年生まで1人1台タブレット端末を整備しています。これを活用して、10年先の先進的教育やプログラミング教育、STEAM教育などを展開しています。令和5年度には、日本教育工学協会から「情報化優良校」を受賞しています。また、普通教室だけでなく、特別教室にも65型電子黒板を整備し、児童のプレゼンテーションや授業での思考の可視化など先進的な教育の展開に活用しています。

|  |

茨城大学教育学部の教育実習・授業研究への協力

1年に2度、茨城大学教育学部3年次の学生が教育実習生として、子どもたちに授業を行ったり、一緒に生活したりします。他にも、大学院実習や養護実習、大学1年次の学生の授業参観など、教員養成や研究のためにたくさんの学生がやって来ます。