日本教育工学協会(JAET)は、教育の情報化の推進を支援するために、学校情報化診断システムを活用して、情報化の状況を自己評価し、総合的に情報化を進めた学校(小学校、中学校、高等学校)を認定する 学校情報化認定に平成26年度(2014年度)から取り組んでいます。

茨城大学教育学部附属小学校は、令和5年度(2023年度)に認定されました。

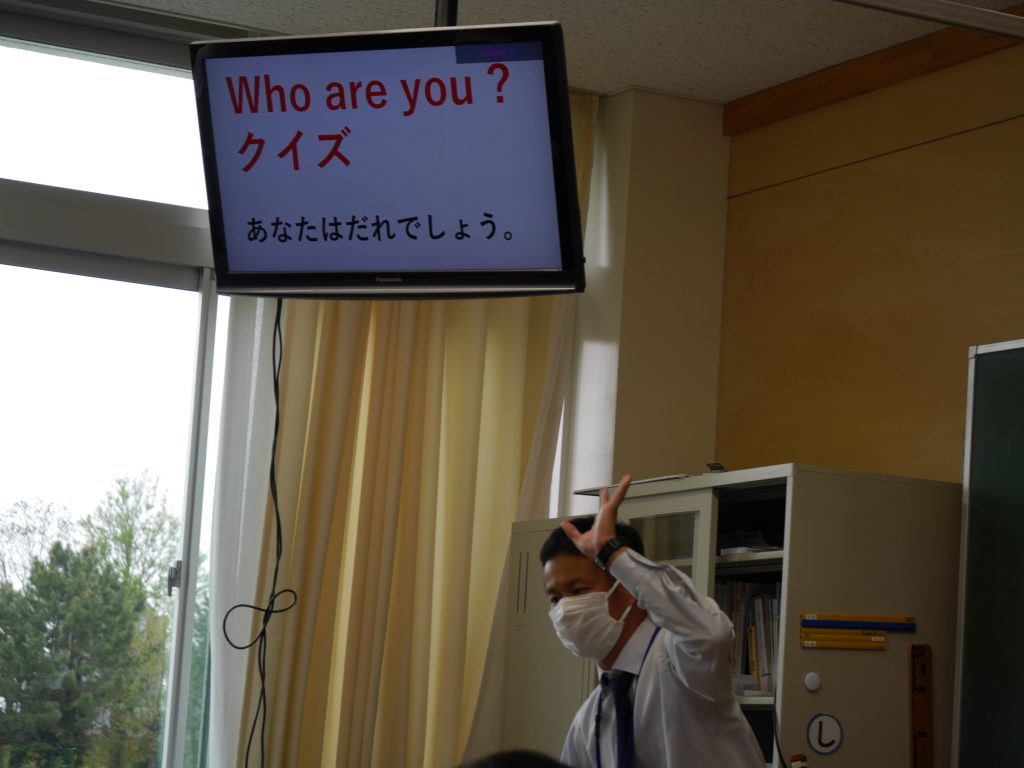

教師のICT活用による指導場面

小学校5年・外国語/大型モニターにPowerPointを接続し、英語で自己紹介を行う場面。

小学校5年・体育/タグラグビー・大型モニターを活用しゲームのルールの確認や作戦を確認する場面。

小学校4年・道徳/デジタルシティズンシップ教育によって情報機器との付き合い方について検討している場面。

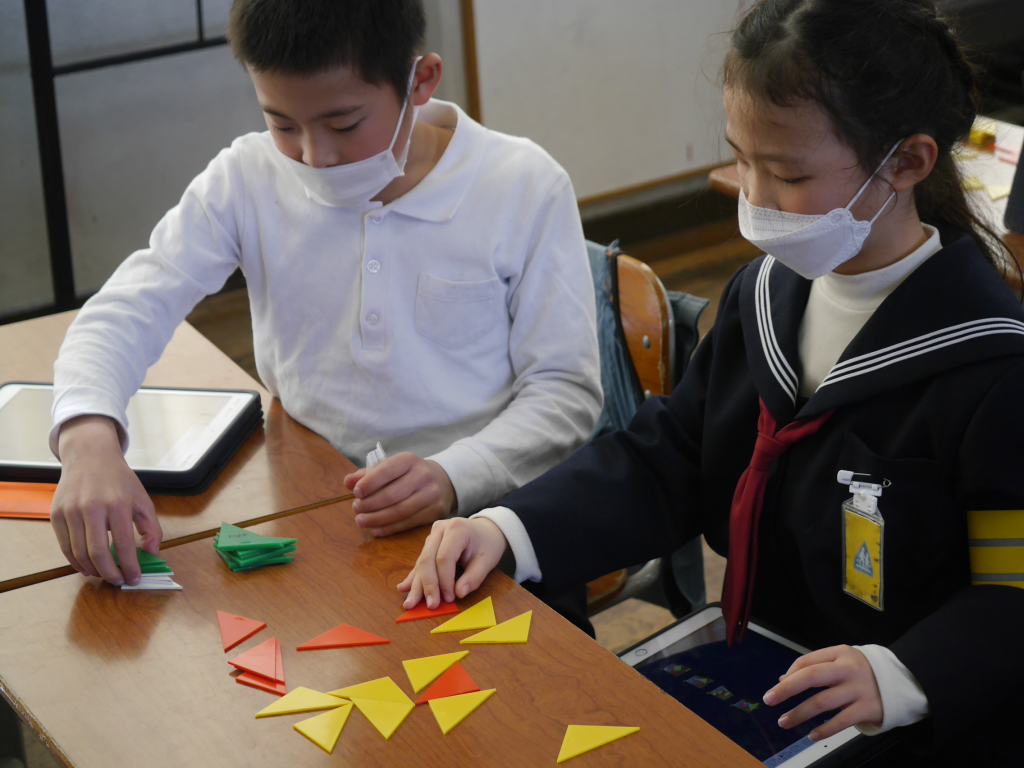

児童生徒のICT活用による学習場面

小学校4年・算数/スクラッチJrを用いてプログラミング的思考を学んでいる場面。

小学校3年・国語/宝島の冒険。物語を書くために、フローチャートに文章をまとめている場面。

小学校2年・算数/三角形と四角形。図形を敷き詰めて模様を作りタブレットで撮影をする場面。

情報化の取り組みの特色

【児童の変容】

児童の学習に対する興味・関心が高まり、意慾的な態度が育ってきている。さらに、その効果が表れ、知識・理解・思考力の高まりがみられ、学力の向上にもつながっている。

情報活用能力については、児童が学習課題に対して、積極的にICTを活用している。情報を収集・選択・活用・加工して動画やプレゼンテーションを通して、発信する力を少しずつではあるが身に付けてきている。

情報モラルについては、各学年に課題が見られる。情報モラルを扱った授業や日々の指導で、モラルの向上を図っている。今後さらに向上することができるよう委員会を活用し、上級生から下級生に伝達する機会を設けていく。

【教員の変容】

公開授業研究会等で、他校の先生方や指導主事の方からご助言をいただきながら活動を進めている。子ども達の学力を向上させることができるよう日々の授業で試行錯誤した成果を校内研究授業等でも共有をしている。その成果もあり、子どもの思考の流れに沿った授業の組み立てを工夫することが多くなった。ネット環境やICT機器の環境も良くなり、デジタル教科書やNHK for schoolなどの映像を積極的に活用してできるようになった。その成果が表れ、教員は、指導の幅が広がり、どの児童にもわかりやすい授業を展開できるようになってきた。授業のポイントを児童に示しやすくなったことで、それぞれにあった個別対応が可能になった。(やり方を示せばわかる児童・さらに指示や説明が必要な児童など、個々に応じて素早く対応できる。)

【校務の情報化について】

校務の情報化については、スズキ校務で児童情報を管理し、出席情報の共有化が図られるようになった。

また、Teamsなどを活用し、職員集会の回数を減らしたり、会議資料のペーパーレス化を行ったりして効率化に役立てている。